Die Sommermeyer’schen Ziegelwerke – alles Geschichte!

In Kahla ging das Werk in Konkurs nicht zuletzt deshalb, weil von den Erben nach Franz Otto das Werk als „zweite Lohntüte“ angesehn wurde. Immer wieder wurde für den privaten Konsum Geld gebraucht, und zwar von ALLEN. So war der 1932 stattgefundene Konkurs nur eine Frage der Zeit und letztendlich folgerichtig.

Und in Gera-Leumnitz?

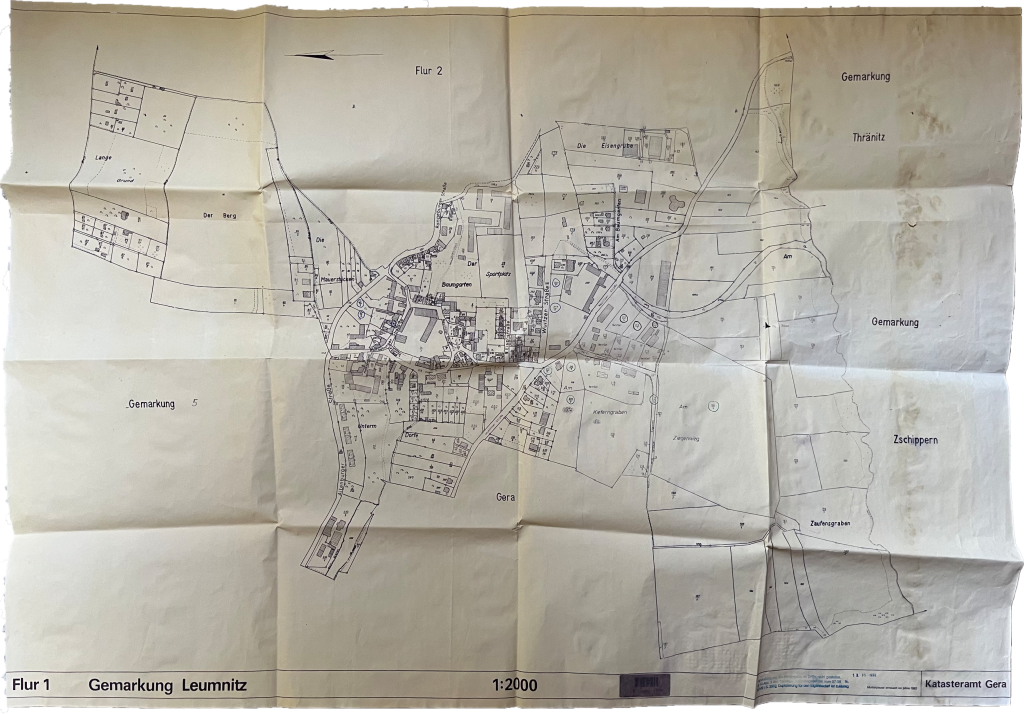

Da wurde der Besitz am Werk Max und seinen beiden Söhnen Günther und Heinrich Sommermeyer durch die roten Bestimmer 1948 entzogen, sie wurden durch die Neue Zeit nach der militärischen Niederlage des Deutschen Reiches 1945 enteignet. Ella war bereits 1944 aus der Gesellschaft ausgeschieden.

Die tragische Figur in diesem „Schmierentheater“ war Max. Er hat eigentlich die Sache verbockt, wie wir heute so schön sagen würden. Und das schlimme daran, die beiden Söhne mussten mit büßen, wurden in Sippenhaft genommen.

Max Sommermeyer hatte die Ziegelei von 1912 bis 1948, also mehr als 35 Jahre durch Höhen und Tiefen geführt. Er war 1948 im 62. Lebensjahr.

Max Sommermeyer hatte die Ziegelei von 1912 bis 1948, also mehr als 35 Jahre durch Höhen und Tiefen geführt. Er war 1948 im 62. Lebensjahr.

Wie die Landwirtschaft in der SBZ sollte auch die Industrie komplett enteignet werden, damit das einheitliche Volkseigentum durch die neuen Machthaber geschaffen werden konnte. Um die Betriebe auch begründet zu enteignen, fanden zum Teil haarsträubende „Anklagen“ statt, zum Teil wurden Firmeninhaber eingesperrt, um sie gefügig zu machen, es wurden Steuerunterlagen gefälscht und Falschaussagen getätigt. Alles ohne Konsequenzen für die Täter!

Nicht so bei Max!

Obwohl er sich im April 1948 vor Gericht wegen seines kritikwürdigen Verhaltens gegenüber den Fremdarbeitern verantworten musste – die von 1940 bis 1945 in Größenordnung von bis zu 20 Personen ins Werk geholt wurden und dort arbeiten mussten – wurde per Gerichtsurteil sein Betrieb (noch) nicht enteignet. Die am 22. April 1948 stattgefundene Gerichtsverhandlung endete mit dem Ergebnis, dass auf Antrag des Oberstaatsanwaltes das Verfahren eingestellt wurde – das war kein Freispruch!

Die Schuld, die sich Max „aufgeladen“ hatte, reiche nicht „für eine Verurteilung mit … Gefängnis aus“. Warum dann diese einmalige Chance zur Enteignung im Zusammenhang mit diesem Verfahren durch die judikativen Staatsorgane nicht „genutzt“ wurde, bleibt für immer ein Geheimnis.

Das erledigten dann die Ideologen. Es fanden die „guten Taten“ von Max keinen Niederschlag auf der Habenseite, alles wurde nur negativ gewertet. Und seine beiden Söhne wurden gleich mit in Sippenhaft genommen und ebenfalls enteignet.

Wir als nachfolgende Generationen können und sollten nicht einfach über die damalige Zeit richten. Wer noch in der DDR aufgewachsen und gelebt hat, weiß wie diejenigen sich fühlten, die sich zu 100% hinter ihren Staat stellten, um dann am Ende hin in den 80ern feststellen zu müssen, dass der Arbeiter-und-Bauern-Staat alles andere war als einer der nur für das Wohl der Arbeiter und Bauern sorgte.

Eins aber müssen wir mit Nachdruck einfordern und dieser Wahrheit haben sich auch unsere Vorfahren zu stellen, sie ist an keine Zeitepoche gebunden. Keine Zeit hat es geschafft, dass „die Mode streng geteilt“ wurde, auch wenn es hin und wieder immer wieder unrühmliche, temporäre Auswüchse in der Geschichte gab, gibt und geben wird:

Die Würde des Menschen ist unantastbar!

Mit diesem Gedankengut wurde 1789 in Paris die Bastille gestürmt, 1848 versucht, die adligen Herrscherhäuser nicht nur in Deutschland zu stürzen, 1918… und und und…

Auch im November 1989 wurde mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ diese Würde eingefordert.

Gegen diesen edlen Grundsatz hat Max Sommermeyer während der NS-Zeit mehrfach verstoßen:

> Warum erhalten sogenannte „Ostarbeiter“ weniger Essensrationen als die

Zwangsarbeiter aus den „zivilisierten“ Ländern? Nur weil es dafür unmenschliche Vorschriften gab?

> Warum wird allein ein Ostarbeiter für ein betriebliches Vergehen von MS gerügt

und sogar körperlich gezüchtigt an dem mehrere seiner Leute ebenfalls beteiligt

waren, diese aber ungestraft, nicht mal disziplinarisch „verwarnt“, davon kommen?

> Warum werden bewährte, zuverlässige Arbeiter mit langjähriger

Betriebszugehörigkeit von MS entlassen, nur weil diese der gemeinsam von ihm

angeordneten Anhörung einer Radioansprache des Führers fern blieben?

> Warum wird eine langjährige, sich durch absolute Loyalität gegenüber den

Gesellschaftern Sommermeyer auszeichnende Bürokraft von MS entlassen, nur

weil sie sich im April 1945 von den Amis die Schreibmaschine hat mausen lassen?

> …

Übrigens hatte Max es vorgezogen, der Besetzung seines Betriebes durch die Amerikaner im April 1945 „ einige Tage fern“ zu bleiben, „bis die Fremdarbeiter abgezogen waren“. Also war ihm doch sein kritikwürdiges Verhalten der vergangenen Jahre voll bewusst.

Das sind nur einige Beispiele aus der „Entnazifizierungsakte Max Sommermeyer“ aus dem Hauptstaatsarchiv Weimar (siehe Akte unter der Nummer Obj. 10 ZD 55-0730 aus dem NS-Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit – MfS).

Das hier das „normale“ Empfinden, das mitmenschliche (christliche) ausgeschaltet wurde, ist eine der Erklärungen, warum der NS-Staat so wüten, warum er sich so menschenfeindlich und zerstörerisch geben konnte, alle bisher erreichten humanitären Errungenschaften mit Füßen trat. Es wurde der „Bodensatz der Gesellschaft“ nach oben gespült, die ihre inakzeptable Moral und menschenverachtenden Werte nun zur staatstragenden Ideologie machen konnten.

Und Max? Mittendrin!

Max hatte immer ein Herz für seine Leute. In den Zwanzigern bis zum Stillstand Ende 1930 genauso wie dann nach 1934 mit der Wiederaufnahme der Produktion. Auch zum Ende der 30er Jahre hin, bürgte er für entlassene KZ-Häftlinge und integrierte sie wieder in den Arbeitsprozess. Der „Rückkauf“ des Turnerheimes 1936 und Umbau und Umwidmung zum Gefolgschaftshaus wurde aber zum Wendepunkt seiner Personalführung.

Max hat nach 1934, spätestens aber 1936/37 (siehe Foto der Feier zum 25jährigen Betriebsführer-Jubiläum) die Politik nicht aus seinem Unternehmen fern gehalten, im Gegenteil hat sie in den Betrieb geholt, sie zu seinem Führungsinstrument gemacht.

Wo waren seine humanistischen Ideale, die er als Logenmitglied in den zwanziger Jahren bis zum erfolgten Verbot aller Logen in Deutschland 1935 lebte? Er war nicht nur ein kleiner „Lehrling“ in der Geraer Loge „Heinrich zur Treue“ sondern machte auch dort innerhalb weniger Jahre Karriere. Also waren doch die Logenstatuten der Geraer Loge von 1874 auch seine Grundsätze, seine Lebensphilosophie.

Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten, wurden ihm in Form der DAF (Deutsche Arbeitsfront), deren „Hand“ die Werkschar in den Betrieben war, sowie dem „Leistungskampf aller schaffenden Deutschen“ mit dem Ziel NS-Musterbetrieb zu werden, Instrumente in die Hand gegeben, die er schamlos (u. a. ab 1943 wurde die Sonntagsarbeit eingeführt: „.. wegen seiner Rüstungsaufträge“; Aussage Paul Seifert vorm Kriminalamt vom 12.12.1947) für seine Unternehmerziele einzusetzen wusste.

Von Stund an war die Einstellung zur Arbeit Angelegenheit der Volks- bzw. hier der Betriebsgemeinschaft. Alltägliche Verstöße gegen die Arbeitseinstellung oder Widerstände einzelner Arbeiter gegen betriebliche Anordnungen waren nun nicht mehr Angelegenheit zwischen Chef (Betriebsführer) und Arbeiter (Gefolgschaftsmitglied) – NEIN sie waren jetzt eine Angelegenheit der „Gemeinschaft“ und somit gingen diese Verfehlungen alle an – und alle richteten darüber. Normale Streitigkeiten waren somit politisiert und kriminalisiert dank der herrschenden Ideologie und des Verhaltenskodex.

Max musste nur im Hintergrund das Ganze in seine gewollte Richtung „lenken“, einfach nur an den Strippen ziehen. In den Vernehmungsprotokollen im Januar 1948 sagte Max deshalb völlig überzeugt von der Richtigkeit seiner Äußerungen, auf die Frage, warum der … entlassen wurde, aus: „die Gefolgschaft hat das entschieden“. Max als Chef musste nur darauf achten, dass alles nach nationalsozialistischen Spielregeln ablief, wie im Handbuch der NSDAP („6. Pflichten der Parteigenossen, Die Gebote der Parteigenossen: Der Führer hat immer recht!“ s. e. d. S. 7) als finales bzw. primäres Argument ausgewiesen, wo auch die Regeln für die Arbeit in der DAF festgehalten waren.

Von seinem Grundsatz : “ Wir wollen immer als ganze und anständige Kerle handeln“, den er in der Betriebsordnung vom 1. Mai 1939 (1. Abschnitt: Gestaltung unseres Betriebslebens, 1. Einleitung) selbst niederschrieb, entfernte er sich immer weiter, je länger der NS-Staat an der Macht war. Sein inneres Regulativ (christlicher Wertekanon?) ließ ihn im Stich oder wurde vom ihm vorsätzlich ausgeschaltet.

Das ändert nichts daran, dass die Betriebsordnung auch für damalige Verhältnisse vorbildlich war und viele Regelungen enthielt, die später, nach dem Krieg in den DDR-Betrieben im BKV (Betriebskollektivvertrag) Allgemeingut wurden.

Über die Aussagen seiner “Leute“ vorm Tribunal (Anfang 1948) war er tief enttäuscht, da er doch „alles für sie getan hatte“ und jetzt das. Max hatte sich mehrfach für seine mit dem NS-Staat „in Kollision“ geratenen Arbeiter eingesetzt. Hat Bürgschaften bspw. für entlassene KZler übernommen. Er sah sich als Opfer der neuen Bestimmer, war nach wie vor der Meinung, alles im Sinne seiner Leute getan zu haben.

„Das Gefühl, zum Opfer geworden zu sein, half den Deutschen, sich mit der Verbitterung der Verführten loszusagen. Es enthob sie dem Zwang, ihr eigenes Gewissen zu erforschen. Als … die Alliierten… den Versuch unternahmen, auf bürokratischem Wege Schuldige von Schuldlosen zu unterscheiden, verstärkten sie die kollektive Weigerung, sich ernsthaft mit der Vergangenheit zu befassen. Mit ihrer Praxis der alliierten Entnazifizierungsverfahren schufen sie noch mehr Opfer.“ (Florian Huber; „Kind versprich mir, dass du dich erschießt – Der Untergang der kleinen Leute 1945“ Berlin 2015, Berlin Verlag S. 270).

So gesehen, war der faust’sche Pakt mit dem NS-System nicht vom kaufmännisch vorsichtigen Handeln, wie in den Zwanziger Jahren gleich nach dem „Großen Krieg“ geprägt, sondern vom ungestüm, rücksichtslos, egoistisch auf kurzfristigen Vorteil (Gewinn) ausgerichteter Handlungen und Taten bestimmt.

Nach dem Zusammenbruch 1945 durch seine Ignoranz (vielleicht auch Arroganz) bestimmte egoistische Vorgehensweise und Verhaltensmuster, die nicht bereit waren, mit unbändigem Willen sein Lebenswerk zu erhalten, sondern ausschließlich seine Funktion, seine Reputation zu sichern (siehe Aussage vorm Kriminalamt Gera am 14.01.1948: „… bin ich alleiniger Inhaber der Fa. Sommermeyer“). So kam es, dass ausschließlich Heinrich die Einsprüche verfasste, die Aussagen der Zeugen zur Entlastung festhielt, um so gegen das drohende Unheil (allein?) anzukämpfen. Hätte Max nach dem Krieg, mit Eröffnung des Sequestrierungsverfahrens im Dezember 1946, vielleicht sogar noch mit Beginn der Ermittlungen gegen seine Person durch das Kriminalamt Gera ab Dezember 1947 zugunsten seiner Söhne, die ja bereits seit dem 01.01.1944 persönlich haftende Gesellschafter neben ihm waren (also 3 Inhaber!), auf die Alleinvertretungsbefugnis verzichtet und wäre aus der Gesellschaft ausgeschieden (Heinrich war schon aus dem Krieg zurück; Günther und Heinrich waren politisch nicht verbrannt), die Ziegelei hätte eine reale Chance zum Überleben gehabt. Heinrich hat ja schon in den Einsprüchen und Stellungnahmen gegen die drohende Sequestrierung immer wieder anklingen lassen, dass er praktisch jetzt die Firma schon führen würde: „… habe ich mehr und mehr die Fäden des Betriebes in die Hand genommen und eigentlich verantwortlich den Betrieb geleitet.“ (s. Schreiben an die Kommission zur Durchführung der Befehle 124 und 126 vom 07. Mai 1947).

Hatte er das „Problem Max“ für das Ziegelwerk erkannt?

Dafür spricht, dass in der aufgefundenen Akte „Klein-Baumeister“ gleich Anfang 1948 Konzepte, Preis- und Stücklisten, usw. alle mit dem Stempel „Ziegelei-Keller Inhaber Heinrich Sommermeyer“ gefunden wurden. Heinrich hatte schon 1946 Kellers Ziegelei erworben. Wie und ob überhaupt dadurch Heinrich noch in der Leumnitzer Ziegelei tätig war, kann nicht mehr gesagt werden. Es ist das gleiche Grundstück auf dem Heinrichs Enkel Thomas seinen Autohandel „A4“ betreibt. Die Adresse lautet immer noch „Kellers Ziegelei“, obwohl die Ziegelei schon „ewig“ abgerissen wurde. Wie Heinrich in den Besitz kam, diesen offensichtlich auch wieder veräußerte, war nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Leider waren Günther (er kam im Juli 1947 aus der Gefangenschaft) und Heinrich aber nicht konsequent oder nicht in der Lage (oder willens?), den entscheidenden letzten Schritt gegen ihren Vater zu gehen, um die Führung des Werkes zu übernehmen, und, auch im Sinn von Max, das sich seit 1873 im Familienbesitz befindliche Werk zu retten. Sie konnten das Denkmal nicht vom Sockel stoßen. Mit sehr großer Gewissheit können wir davon ausgehen, dass Max Aura (Dominanz) immer noch ausreichte, um die Handlungsweise und Richtung zu bestimmen. Heinrich hatte offenbar dieser Tatsache Rechnung getragen und für sich gehandelt.

Ob der Austritt Max aus der Gesellschaft für die Rettung des Werkes gereicht hätte, sei dahingestellt, es wäre den Versuch allemal wert gewesen.

Die benachbarte Ziegelei der Familie Scheibe wurde ja auch nicht enteignet (Familie Scheibe verkaufte erst in den 50er Jahren ihr Werk an den Staat).

So gesehen war die Enteignung im Sommer 1948 für die NEUE ZEIT nur folgerichtig, mittlerweile war sie auch durch den Volksentscheid vom 30.06.1946 in Sachsen (stellvertretend für die gesamte SBZ) mehrheitlich Volkes Wille (über 70% stimmten mit JA) geworden.

2009/11 werden seine 5 Enkel entschädigt, mehr als 62 Jahre nach der Enteignung.

Anmerkung:

Max als Großvater ist unvergessen, gern erinnern wir uns an einen Menschen, der höflich, beinahe leise einher kam. Was stets in Erinnerung bleibt, ist der „nasse“ Kuss, mit dem er seine Enkel, mit oder ohne Einverständnis begrüßte und verabschiedete. Und einmalig sein „privater Auftritt“ in der Hausjacke, die einem Zirkusdirektor nicht unähnlich war. Alles in allem, eigentlich ein Großvater, wie so viele andere auch, der sich an seinen Enkeln erfreute und ihnen Aufmerksamkeit und Zeit schenkte, an den man sich als Enkel gern zurück erinnert.