Eigentlich ist der „Klein-Baumeister“ in seiner ursprünglichen Form eine Idee von Max, die bis ins Jahr 1919 zurück geht.

Heinrich und dann später Günther haben die Idee gleich nach dem Krieg aufgegriffen, sie müssen regelrecht dafür gebrannt haben. Als Heinrich Keller’s Ziegelei erworben hatte, sollte dort der Klein-Baumeister ganz groß aufgezogen werden. Das Projekt wurde professionell betrieben: Kalkulation, Werbung, Absprachen mit Vertretern zur Markteinführung, Stücklisten für den Versand, Teilnahme an der Leipziger Messe, … usw. – alles war TOP.

Die Idee mit kleineren, maßstabsgetreuen Ziegeln ein Haus bspw.. mittels angerührten Ton zu mauern, führte zum Projekt „Klein-Baumeister“.

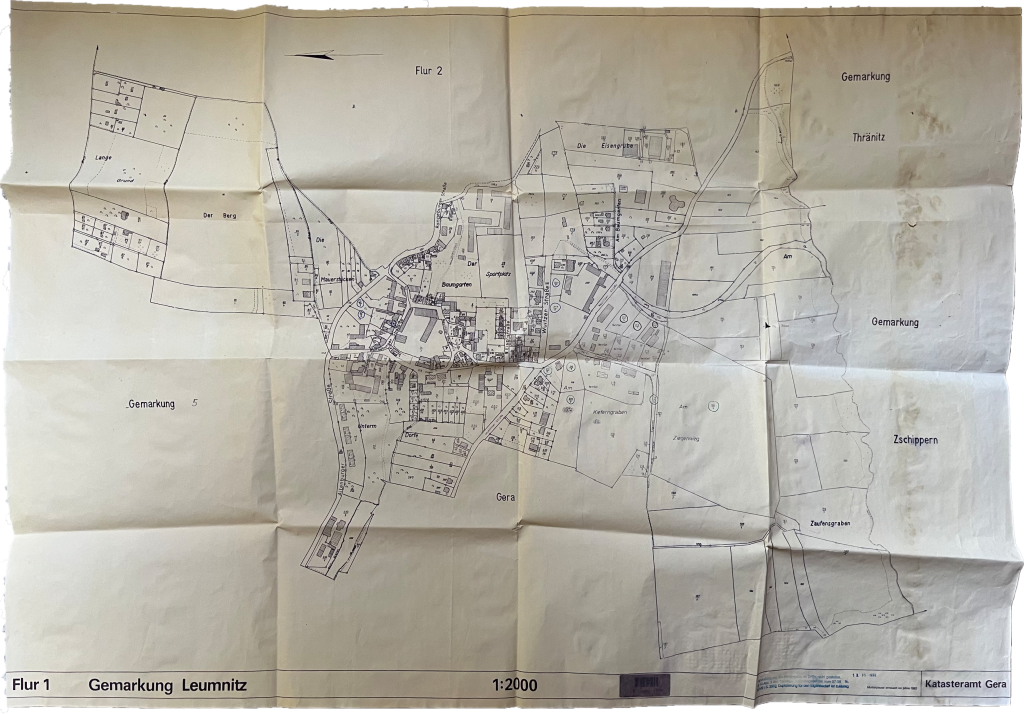

Heinrich hatte sich ja „beizeiten“ eine Ersatzlösung geschaffen, da es immer enger mit der väterlichen Ziegelei zuging. Offensichtlich erkannte er, dass was sein Vater (wahrscheinlich auch sein Bruder) nicht wahrhaben wollte. Die Ziegelei stand im Feuer, hochgradig gefährdet, als Familienunternehmen weiter zu existieren.

Aus unternehmerischer Weitsicht, so muss man Heinrich heute bescheinigen, kaufte er die Keller’sche Ziegelei. Und dort sollte der „Klein-Baumeister“ seinen Platz „in der Welt finden“.

Also mauern wie die Großen, natürlich auch mit kleineren Ziegeln. Ein normalformatiger Ziegel hatte die Abmaße 1,3 x 2,4 x 5 cm. Wenn man sich den Viertelstein anschaut, der die Maße 1,3 x 2,4 x 1,25 cm aufweist, dann kann man erkennen wo die Grenzen dieses Spielzeuges lagen. Dann das ganze Bauwerk auch noch einigermaßen lotrecht, in der Flucht, verbandsgerecht, waagerecht und rechtwinklig ausführen, war fast ein Unding. Zumal in den Anleitungsskizzen die Regeln der deutschen Mauerwerksordnung weitgehend unberücksichtigt blieben (1/4-Stein im Fensteranschlag! ein „NO GO“ für Fachleute, wie wir heute sagen würden!!!) und so noch für zusätzliche Probleme beim Mauern sorgten.

Als Konkurrenz haben sich die Anker-Baukästen aus Rudolstadt sowie als Marktführer letztendlich das LEGO-System aus Dänemark durchgesetzt. Beide Systeme ohne Mörtel und mit einem kraftschlüssigen Verband.

Als Kinder haben wir auch einmal mit einem dieser Baumeister Kästen gespielt, d. h. wir wollten ein Haus mauern. Es war eine riesige Sauerei das Mauern und es war eine relativ lange Vorbereitung erforderlich bis alles „zubereitet“ und alles zum „Spielen“ bereit war . Und lotrechte Wände zu kreieren, war eine echte Herausforderung, zumal auch kein geeignetes Werkzeug zur senkrechten Ausführung zur Verfügung stand (u. a. eine kleine, sehr kleine Wasserwaage). Unser Interesse und Durchhaltevermögen waren bald aufgebraucht. Den Kasten haben wir nie wieder angefasst nachdem wir mit Ach und Krach einigermaßen wieder aufgeräumt hatten.

Die Idee, die dahinter steckte war schon grandios. Es hätten damit modellhaft viele Dinge aus der Baubranche abgebildet wären können. Wenn nicht …

Überliefert ist leider nicht, wie der „Kleinbaumeister“ zum Erliegen kam. Auf jeden Fall spielte die Enteignung eine große Rolle. Das Projekt musste zur Ziegelei Keller „gezogen“ werden. Max tat sich schwer mit dem Neuanfang (nach dem Juni 1948), musste er doch nun täglich zur Bärenweinschenke kommen (gehen, fahren?) und Günther war noch bis zum Januar 1949 im Leumnitzer Werk angestellt.

Heinrich betrieb somit das Projekt allein. Das scheint man nun auch aus dem Schriftverkehr herauszulesen. Plötzlich ist von „ICH“ die Rede, da er nun auch u. a. die Patentanmeldung betreibt. Diese „Erfahrung“ lässt Günther später zur Erkenntnis kommen, dass er doch lieber allein für sich „sein Ding“ macht.

Ob es noch zur Messe 1948 in Leipzig präsentiert wurde, konnte leider nicht ermittelt werden. Die überlieferten Zeichnungen, sowie ein (leereres) Briefcouvert des Messeamtes Leipzig lassen doch vermuten, dass eine Messebeteiligung stattfand.

Kam da das AUS?

Denkbar wäre aber auch, dass nach und nach eingesehen werden musste, dass das Handling der kleinen Bausteine doch sehr „gewöhnungsbedürftig“ und in der Praxis nur schwer realisierbar war.

Später zum Ende der 1950er Jahre, als Günther seine Spielzeugproduktion versuchte mit der Entwicklung des Fernsteuerautos auszuweiten, „mussten“ wir, seine beiden Söhne immer die neuen Erfindungen testen. Vielleicht war das eine Konsequenz aus dem Verlauf des Projektes „Klein-Baumeister“.

Aber die Spielzeugproduktion war in der DDR mit zu vielen Hindernissen (die Genossen würgten die privaten Ambitionen mit allen Mitteln ab) bestückt. Anfang der 1960er Jahre schwenkt er wie sein Bruder auch, auf die Magnettechnik um.