Ab März 1934 produzierte das Werk in Leumnitz wieder die vielfältigsten Ziegelformate.

Max hatte seit dem Machtantritt der NS-Bonzen im Januar 1933 offensichtlich genau hingeschaut und deren „Philosophie“ aufs gründlichste studiert, so dass er mit dem Beginn der Produktion auch die NS-Führungsideologie im Werk 1:1 einführte.

Jetzt, ab Frühjahr 1934 beginnt die eigentliche Erfolgsgeschichte des Werkes. Max packte diese Gelegenheit, nutzt die veränderten politischen und damit wirtschaftlichen Gegebenheiten, die ihm durch den Machtantritt der Nazi-Partei geboten wurde, und ließ sie nicht mehr los.

Er schloss mit der NS-Ideologie einen unheilvollen Pakt. Bestimmt wurde sein Handeln vom unbedingten Willen, solche Zeiten des Stillstandes dürfen sich nie wiederholen. Mit dem bedingungslosen Unterordnen unter die Ägide der DAF glaubte er auf dem richtigen Weg zu sein, das Werk zukunftssicher aufgestellt zu haben. Er verschrieb sich der NS-Ideologie als SEIN Führungsinstrument für SEIN Werk.

Ein fataler Irrtum und existenzvernichtender Weg, wie sich zeigen wird!

Die zum Teil enormen Arbeitsleistungen wurden nur möglich, weil der „Leistunsgkampf der deutschen Betriebe“ Staatsdoktrin wurde und die „Arbeiter der Stirn und der Faust“ gemeinsam mit den „Betriebsführern nun in einer Dachorganisation, der DAF zusammengeführt“ waren, aber vor allem, weil das Streikrecht abgeschafft wurde.

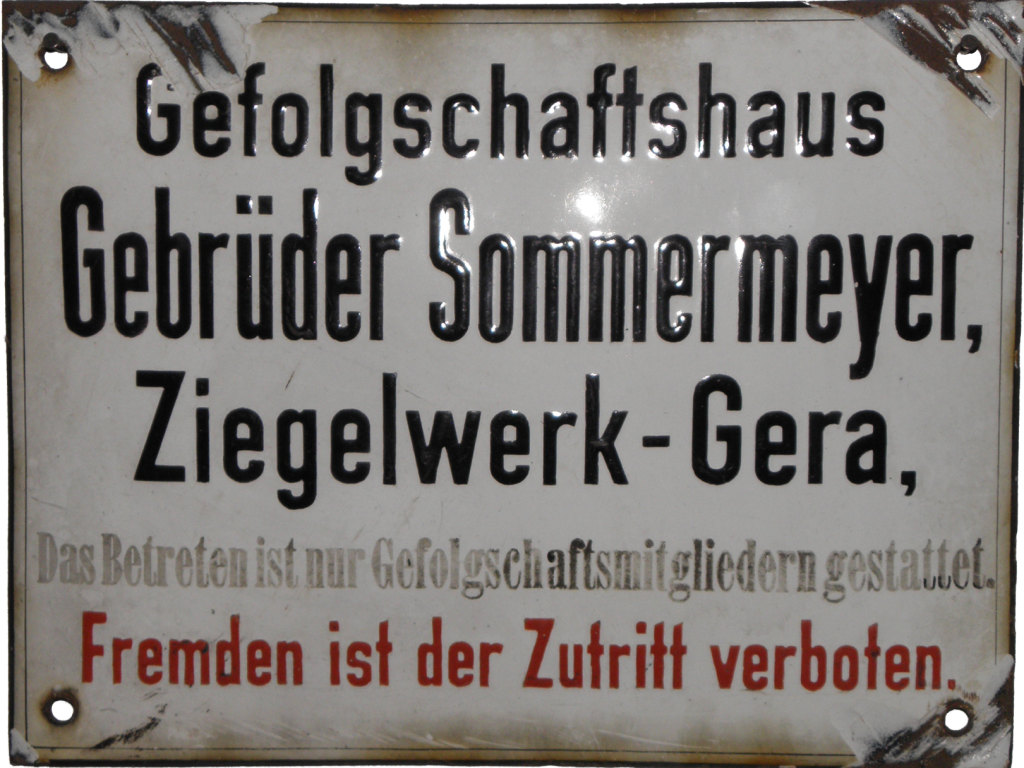

Die Erfüllung der jeweiligen Arbeitsnorm war also nicht mehr subjektiver Natur sondern ausschließlich politisch deklariert. Das jeweilige Verhältnis des Arbeiters, jetzt Gefolgschaftsmitglied, zur Arbeit, seine Arbeitsmoral war nicht mehr seine ureigenste, persönliche Einstellung, sondern sie war jetzt eine Angelegenheit der gesamten Betriebsgemeinschaft (jetzt Gefolgschaft) und somit seiner persönlichen Hoheit entzogen.

Verstöße gegen die Arbeitsmoral, oder gegen vom Betriebsführer erwartete oder vielfach angeordnete Verhaltensweisen konnten nicht nur arbeitsrechtliche (das Fehlverhalten wurde kriminalisiert) sondern auch strafrechtliche Konsequenzen für den Arbeiter nach sich ziehen.

Betriebliche Ziele (gleichzusetzen mit den Zielen des Betriebsführers) waren somit „Gesetz“. Das Ergebnis war, „alle zogen an einem Strang“.

Die Propaganda tat ihr übriges:

„Der deutsche Sozialismus sichert den Arbeiter davor, jemals wieder Ausbeutungsobjekt einzelner Kapitalisten zu werden.“

(R. Heß am 1. Mai 1940 in Essen anlässlich der Verleihung der „Goldenen Fahnen“ an Betriebe, die Sieger im „Leistungskampf der deutschen Betriebe“ geworden waren; dort war auch Max anwesend).

In Max beeindruckendem Aufstieg (und des Werkes), war sein Absturz schon fest verankert, unausweichlich vorprogrammiert.

Im Frühjahr 1935 holte Max seinen Sohn Günther von der Polizeischule in Sondershausen zurück in die Firma.

Günther hatte sich in den Jahren zuvor u. a. bei der Thüringer Polizei beworben und wurde als Zweiter von den 100 Bewerbern angenommen.

Jetzt aber galt es das Werk im Sinne des technischen Fortschrittes für die Zukunft auszurichten. Es musste ein Betriebsingenieur her.

Günther studiert 1935/36 an der „Zieglerschule zu Zwickau/Sa.“ (Meister und Techniker), ab Frühjahr 1937 bis zum Februar 1939 in Wismar an der „Ingenieur-Akademie der Seestadt Wismar a. d. Ostsee“ mit Abschluss Bauker.-Ing. Während der Studienzeit, sind mehrere Praktika im väterlichen Betrieb zu absolvieren.

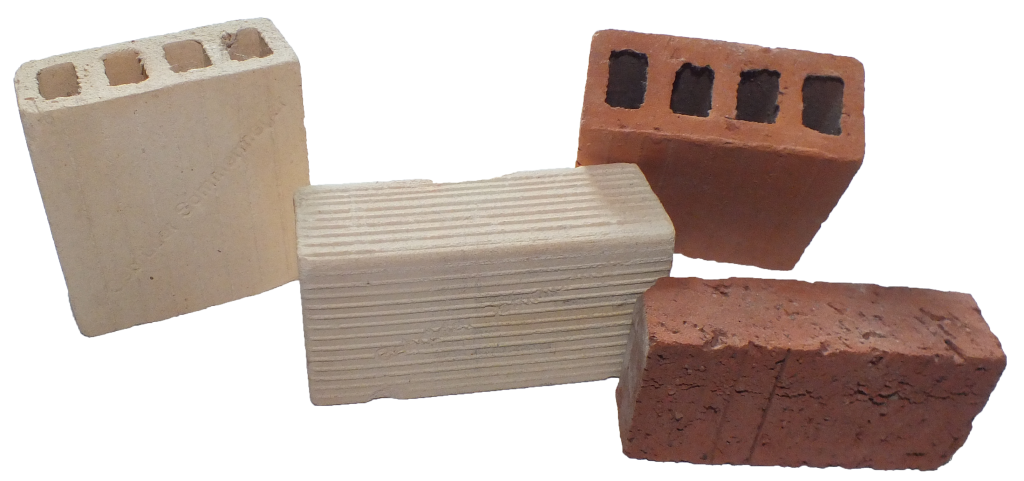

Sicherlich wurden einige Innovationen im Produktionsprozess (Porosität und Lochanteil des Ziegels) auch dank seines Studiums erfolgreich umgesetzt.

Max verkauft ein Stück „Feld“ Anfang der 1920er Jahre an den Arbeiter Sportverein. Dieser errichtet darauf einen Sportplatz mit entsprechendem Sozial-Gebäude.

Als nach dem Machtantritt der Nazis alle Sportvereine gleichgeschaltet werden, fällt das Sportlerheim an die Brauerei Jena. Sie hatte größere Summen zum Bau kreditiert.

Die Brauerei wiederum bietet Max den „Rückkauf“ zu einmalig günstigen Konditionen an. Da kann Max nicht NEIN sagen.

Mit der Erweiterung der Ziegelei um das Gefolgschaftshaus wird Max spätestens für die Bonzen der DAF hoch interessant. Auch sie wollen nach oben glänzen und so bauen sie Max als ihre Gallionsfigur auf. Ab da macht Max sich zum willfährigen Werkzeug der NS-Ideologie.

Das Gefolgschaftshaus, wie es im neuen Jargon genannt wird, entwickelt sich zum geistig-kulturellem Zentrum des Werkes (wahrscheinlich auch des Ortes). Neben der Pausenversorgung finden hier die ideologischen Schulungen wie bspw. gemeinsame Anhörung der Führerrede via Radio statt. Anfang der 1940er Jahre werden von hier aus die Zwansgarbeiter versorgt und zum Teil auch beherbergt.

Im Dezember findet dann die offizielle „Inbetriebnahme“ mit der „Kantinenweihe“, wie es auf dem Bierkrug, den Max von seiner Belegschaft geschenkt bekam, steht, statt.

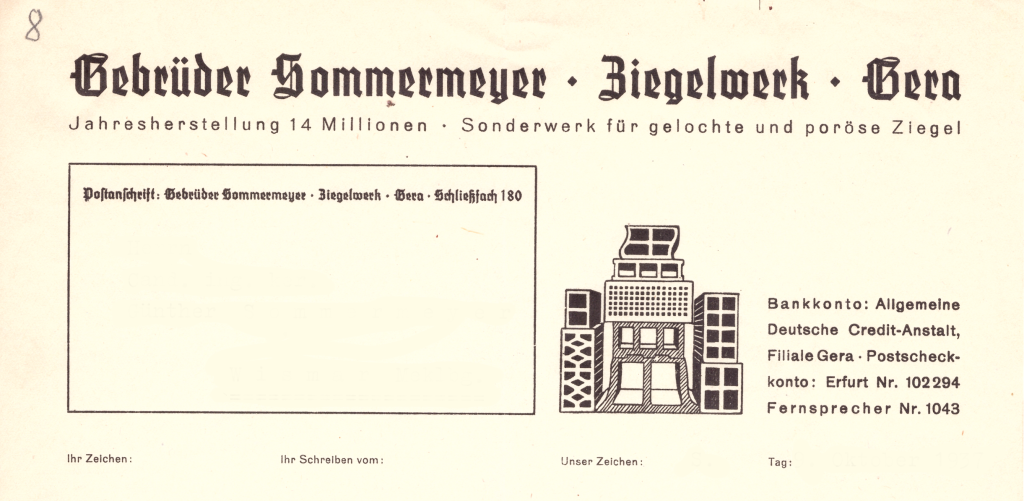

Seit dem Sommer 1936 wurde der Namenszusatz „Werk“ durch die zuständige Ostthüringer Industrie- und Handelskammer ans Amtsgericht Gera bestätigt.

Mit der Wiederaufnahme der Produktion im Frühjahr 1934 und mit Unterstützung des Studenten Günther wurde der poröse Hochlochziegel, wie wir ihn heute kennen, entwickelt. Dabei war es wichtig den Balanceakt zwischen geringerem Gewicht, einer besseren Wärme-Dämmung und der notwendigen Festigkeit des Ziegels „hinzukriegen“. Es galt nach wie vor, den Forderungen der Architekten und Bauingenieure gerecht zu werden, damit der Geschossbau entsprechend realisiert werden kann. Erzielt wurde dieser poröse Stein durch Beimischung von Braunkohle aus dem Zeitzer Tagebaurevier. Die Kohle wurde über die Kleinbahn Wuitz-Mumsdorf angeliefert. Die Kohle brennt im Ziegel aus, und schafft so kleine Hohlräume. Dazu kam der erhöhte Lochanteil im Ziegel, der bereits durch die Formgebung umgesetzt wurde (GSL-Stein). Also Porosität und Lochanteil des Ziegels müssen auf einander abgestimmt werden.

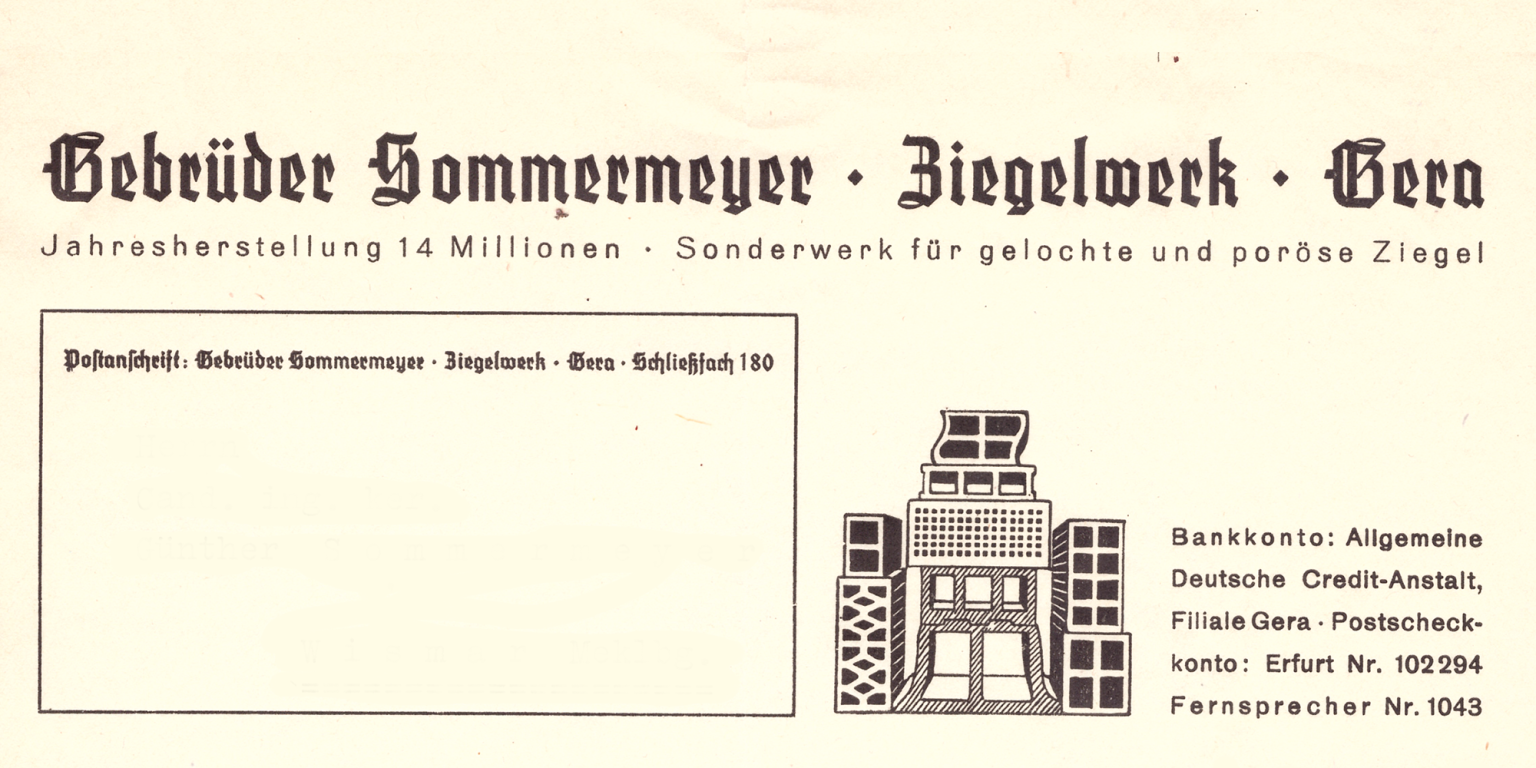

Ab 1936 wird im Briefkopf mit der Bezeichnung „Sonderwerk“ auf beide produktspezifischen Besonderheiten verwiesen und das prägende Logo wird erstmals verwendet (leider nach nur wenigen Jahren wieder „verworfen“).

Erster Höhepunkt des Paktes mit dem NS-Staat: Sein 25-jähriges Betriebsführer Jubiläum. Er feierte es, wie eigentlich „immer“ seine Feiern im Kreise seiner Arbeiter und Angestellten und seiner Familie. Dieses Jubiläum wird im „neuen“ Gefolgschaftshaus kurz vor Weihnachten zusammen mit der Kantinenweihe begangen. Dennoch gab es einen Unterschied zu vergangenen Feiern. Erstmals saßen die Funktionäre und „Bonzen“ der NSDAP mit am Tisch. Seinen Pakt mit der DAF hatte er da schon lange geschlossen (siehe Ausgestaltung auf dem Foto).

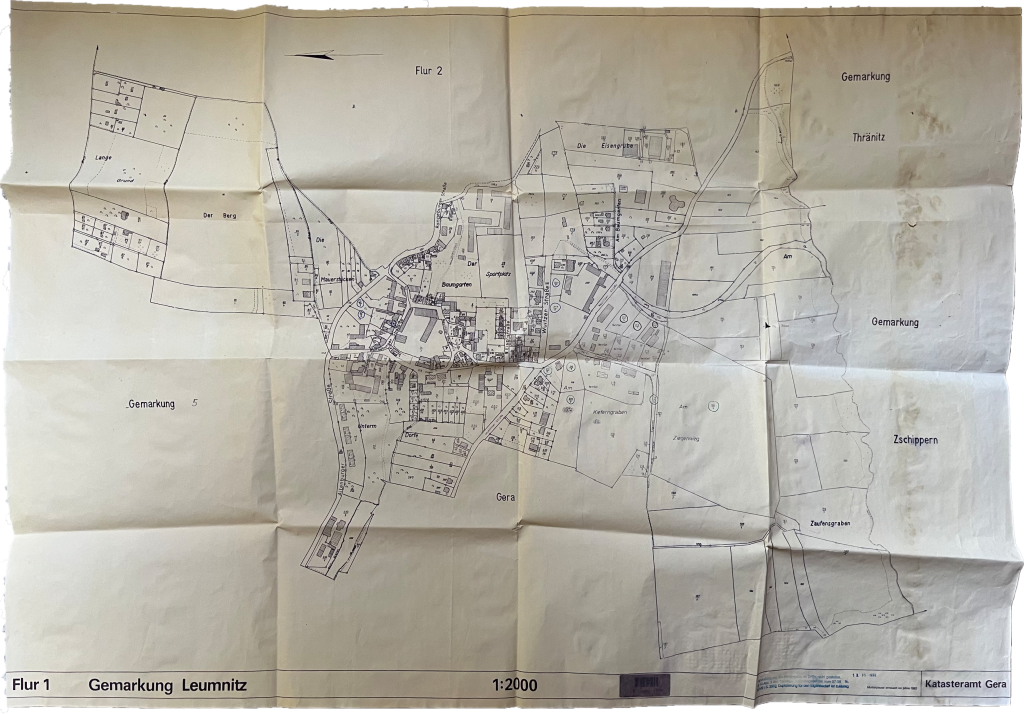

Max war immer bestrebt, das Werk auf den fortschreitenden Abbau des Rohstoffes einzustellen. Dazu bedarf es weitreichender Untersuchungen mit prädistinierten Geologen, in welche Richtung sich die Lagerstätte ausbreitet. Es müssen zunächst Proben entnommen, Prüfziegel hergestellt und begutachtet und alle Ergebnisse aus- und bewertet werden. Anschließend werden mit dem Ton der zu bewerteten Lagerstätte Großversuche gefahren, bevor es zum abschließenden Konditionsbericht kommt. Mit diesem Abschlussbericht erteilt dann das zuständige Bergamt Genehmigung zur perspektivischen Nutzung des untersuchten Gebietes und erklärt dieses zum Bergbauschutzgebiet.

So war und ist der Wedegang bei der Erschließung eines Tonvorkommens.

Hier bei der „Grube Sommermeyer II“ handelte es sich auch um die pespektivische Nutzung der vorhandenen Raseneisenerz-Knollen. Diese Gesteinsbildungen waren oft mehrere Qubickmeter groß. Sie mussten gesondert abgebaut werden, um diese dann der Hochofenindustrie zuzuführen (sicherlich mittels Reichsbahn-Waggons zur Maxhütte Unterwellenborn). Diese Knollen waren bis dato große „Störenfriede“ im technolgischen Tonabbau. Der Baggerfahrer musste volle Aufmerksamkeit walten lassen, damit die Eimerkette bsplw. nicht an den Knollen beschädigt wurde. Die „Bergung“ dieser Knollen erforderte, wie oben bereits genannt, gesonderte Abbaumethoden.

1937 wurde das Grubenfeld „Grube Sommermeyer II“ genehmigt.

Diese bergmännischen Untersuchungen wurden vom Geologen Rudolf Hundt, einem Geraer Original und persönlichem Freund der Familie Sommermeyer, geleitet und begleitet.